“No se cumplió lo que se prometió”.

Flores Crespo

En el presente texto, comparto algunos comentarios críticos en torno al libro más reciente de Pedro Flores Crespo, ¿Por qué fallan las políticas educativas? Análisis del sexenio 2018-2024, (Ciudad de México: ANUIES, Dirección Ejecutiva de Publicaciones y Fomento Editorial, 2025).

Las ideas están organizadas a partir de preguntas y breves opiniones, que no son otra cosa sino intentos de problematizaciones sencillas, es decir, de fácil comprensión o comunicables, pero con argumentos propios o de otras y otros, que participan implícitamente en el debate.

Para dar contexto a estos comentarios, hay que decir que hacer políticas públicas y pensar y estudiar las políticas públicas, son dos campos de actuación diferentes. Las políticas públicas como ejercicio del poder, se construyen a través de procesos de negociación entre los gobiernos y las coaliciones sociales formadas por grupos de interés o corporaciones que representan intereses cupulares o de élite; o con coaliciones de defensa (como grupos ecologistas, defensores de derechos humanos; colectivos que reivindican derechos y valores de género o de diversidad sexual, entre otros), que también participan, directa o indirectamente, en esos procesos de construcción.

Todos los procesos de negociación relacionados con la construcción social de las políticas públicas, se sostienen a través de discursos que los acompañan o anteceden. La evolución de los ejes discursivos ha sido estudiada, también, como análisis de bloques o coaliciones discursivas (Hajer), donde el Estado, como entidad abstracta y atemporal, y los gobiernos, como entidades concretas y con temporalidades limitadas, son los factores de equilibrio (Ver Hajer, M. A. (1993). “Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practice”. En: Fischer & Forester Eds., The Argumentative Turn).

Según Wayne Parsons, el campo de estudio de las políticas públicas puede ser inter o multidisciplinario, por su objeto de conocimiento, porque se puede analizar desde numerosas perspectivas disciplinarias, solas o coordinadas, por ejemplo: desde la ciencia política, la economía, sociología, antropología, psicología social, administración, informática, derecho, urbanismo, etcétera. Y puede ser multimetodológica, porque, para hacer un análisis de políticas públicas, se pueden utilizar métodos tanto cualitativos como cuantitativos.

Una vez planteado lo anterior, me pregunto: ¿Por qué leer este libro? Justamente por ello: porque es una invitación al debate y a la revisión analítica, rigurosa, de las políticas públicas educativas del gobierno de AMLO (2018-2024) y, porque nos permite problematizar, interpretar y comprender los procesos, implícitos y explícitos de dichas políticas educativas.

Flores Crespo afirma en el libro que: “al maestro que opinaba en la prensa y al ciudadano que se indignaba les hacía falta encontrarse con el investigador.” (pp. 13-14). De acuerdo con ello, sin duda. El ser humano no puede ser fragmentado. El abordaje de los asuntos públicos involucra al ciudadano, al comentarista en medios y al académico. Por ello, pienso que es buena noticia que se discutan las PPE en los medios y en redes sociales digitales, con rigor argumentativo y con información confirmada o documentada. En una democracia representativa no podría ser de otra manera.

Podemos o no estar de acuerdo con nuestras preferencias políticas, en el plano electoral, sin embargo, coincido con la tesis central del libro: “No se cumplió lo que se prometió”. Desde que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 se planteó el siguiente objetivo, las pretensiones fueron demasiado altas y descontextualizadas: “El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024 tiene como objetivo transformar el Sistema Educativo Nacional (SEN) de México. Para ello, establece seis objetivos prioritarios, 30 estrategias, 274 acciones, seis metas y 12 parámetros de seguimiento.” (Ver: PSE, 2020-2024).

Más allá de los elementos tecnocráticos y filo neoliberales que se pueden encontrar o se pueden leer explícitamente en este documento de gobierno, llama la atención la extraña retórica “nuevo-escolar nacionalista” que permea a lo largo del texto; una retórica que va de lo demagógico a lo simplificador al intentar una caracterización de los fenómenos complejos que atañen a la marcha del sistema educativo nacional.

Veamos un ejemplo: “Para erradicar este problema (la corrupción) se requiere de una estrategia integral que atienda los síntomas y, sobre todo, las causas de raíz. El papel de la educación en lo primero es importante, en lo segundo, fundamental. Como parte de la lucha contra la corrupción, el gobierno de México se ha comprometido a entregar de manera directa –sin intermediarios– recursos destinados a los más necesitados mediante programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro, Becas Elisa Acuña y La Escuela es Nuestra; así como a fortalecer la participación de las madres y padres de familia y docentes en la toma de decisiones en el ámbito escolar, pues la democracia como el poder del pueblo empieza en la escuela.” (p. 196 de la versión digital).

¿Desde dónde hacer la observación crítica de las políticas públicas educativas? Recupero a Henry Giroux, referente de la pedagogía crítica, quien analiza las políticas educativas como espacios políticos que pueden perpetuar desigualdades o fomentar la emancipación. Su trabajo, por ejemplo, critica el impacto del neoliberalismo y aboga por una educación transformadora.

Al igual que Paulo Freire, Giroux mira a la educación como acto político, es decir, como un proceso inherentemente político que debe empoderar a los estudiantes para cuestionar el statu quo y construir una sociedad democrática. Ello, en el doble sentido de la “política” como “politics” y luego como “policy”. Y donde a esta última se le concibe como el conjunto de asuntos que son de interés ciudadano, de interés público.

Giroux denuncia las políticas educativas neoliberales que priorizan la estandarización, los exámenes y la lógica de mercado, argumentando que deshumanizan la educación y refuerzan desigualdades. Propone que los docentes sean “intelectuales transformadores” que desafíen las políticas opresivas y promuevan la justicia social.

Por su parte, Michael Apple examina las políticas educativas desde una perspectiva crítica, destacando cómo el currículo y las reformas educativas reflejan intereses de poder y perpetúan desigualdades sociales. Apple argumenta que el currículo es un constructo ideológico que legitima el conocimiento de los grupos dominantes, marginando otras perspectivas. En “Ideology and Curriculum” (1979), Apple cuestiona: “¿Quién decide qué cuenta como conocimiento oficial?” Y asevera: “Esa es la pregunta central de las políticas educativas”. ¿Cómo se mueve el conocimiento oficial y por qué?, agregaría, por mi cuenta, como preguntas derivadas.

Apple critica las políticas neoliberales, como la privatización y la estandarización, que convierten la educación en un mercado y agravan las desigualdades de clase, raza y género. “Las escuelas son sitios de conflicto donde se puede desafiar la hegemonía y construir un futuro más justo” (Ver texto de Apple “Official Knowledge”, 2000). Defiende políticas educativas que promuevan la equidad y la participación ciudadana, en lugar de servir a intereses corporativos. “La educación debe ser un proyecto de democracia radical, no un instrumento de control social” (Ver de Apple: “Can Education Change Society?”, 2013).

Coincido con Flores Crespo al hacer la crítica de la continuidad de AMLO –y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum– con respecto a las prácticas corporativistas protagonizadas por la cima del poder ejecutivo federal y la dirigencia del SNTE.

Giroux y Apple coinciden en que las políticas educativas no son neutrales, sino que reflejan luchas de poder y agendas ideológicas.

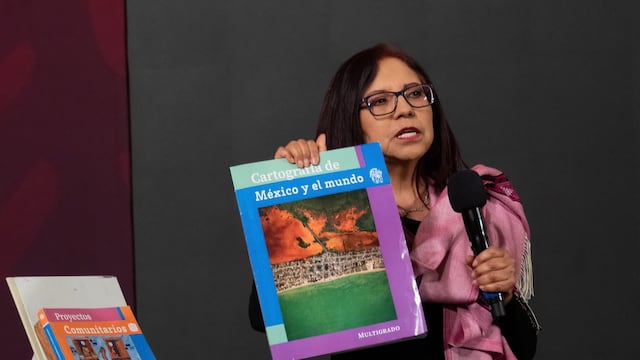

Pero, más allá de estas críticas hacia las políticas públicas educativas ejercidas o aplicadas por el gobierno de AMLO, planteo otra pregunta: ¿Con qué valores y con qué herramientas el gobierno de AMLO resistió, por ejemplo, los embates de coaliciones empresariales –sobre todo de sus cúpulas– con los amparos interpuestos (lawfare) contra la distribución de LTG? ¿Cómo resistió a los medios de comunicación corporativos de los regímenes proto priistas o proto panistas que no se cansaron de calificarlo de “populista”?

Cabe recordar que la guerra jurídica (lawfare) es una guerra por el poder. El uso del aparato judicial y el manejo de los andamiajes formales de las leyes es una práctica que se ha empleado cada vez con mayor fuerza y de forma sistemática durante las últimas décadas. Ejemplo documentado: una organización civil interpuso una demanda en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a efecto de suspender el plan piloto relativo a la propuesta de cambio curricular de la educación básica en México (SEP, 2022).

No hay un precedente cercano o significativo relacionado con amparos interpuestos por una organización civil en contra de una iniciativa (SEP) como ésta, que estuvo orientada al cambio curricular en México. ¿Quién patrocina a estas agrupaciones y personas físicas para colocar estas demandas judiciales? ¿Quiénes están detrás de estas estrategias de “guerra judicial” en contra de las decisiones de política pública que tomó el gobierno de López Obrador?

“AMLO prometió derogar la “mal llamada reforma educativa”, pues, entre otras cosas, según él, “trató de someter a los maestros, con el pretexto de las evaluaciones, a fin de avanzar en la privatización de la educación” (2019: 54-55). Esto era mentira, pero la retórica reivindicatoria empezó a tomar fuerza frente a los hechos”, afirma Flores Crespo.

Sin embargo, conviene no olvidar que la privatización de importantes segmentos de los servicios o actos educativos públicos debe ser un campo de problematización y preocupación de la sociedad en general, y de académicos, investigadoras, investigadores y especialistas, en particular: pongo algunos ejemplos de hechos verificados durante el sexenio de EPN (2012-2018): el programa de escuelas al CIEN, las evaluaciones de estudiantes, docentes, directivos escolares y de asesores técnicos, subcontratadas con una empresa privada; o la cada vez más alta tasa de incrementos a los pagos de inscripciones y reinscripciones de las instituciones de educación superior públicas en México, que hacen volar por los aires el principio de gratuidad de la educación. Como diría Manuel Gil Antón: “En México, la escuela pública no es gratuita, es barata”.

“Se destaca aquí lo convencional en el diseño de sus programas, lo contradictorio que eran conceptualmente y lo limitados en términos filosóficos. Por eso, lo que propuso al inicio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía que ser complementado por la oposición, tal como ocurrió en 2019.” (pp. 11-12) Discrepo. Hay otra interpretación posible, más que una “complementación”, lo que hubo ahí fue una negociación o una concertación.

En otro orden de ideas, observo que hay problemas centrales o principales identificados por los gobiernos federales en materia de PPE (como el alto índice de analfabetismo), cuyos procesos, programas, proyectos y acciones, explícitas e implícitas, durante décadas, no han logrado erradicar el conflicto. Por lo tanto, se podría decir que no han cumplido los gobiernos posrevolucionarios con la resolución de ese problema nacional. En 1910 el índice de analfabetismo era de aproximadamente del 80% de la población mayor de 15 años de edad; en 2018, según datos de la SEP, ese índice se acercaba al 4.5 por ciento. Lo que quiero decir con esto es que existen problemas educativos principales cuyos procesos pueden prolongarse por décadas.

Por lo demás, considero que la base social del “obradorismo” o de la 4T no se ha visto fracturada con el ejercicio fallido, o no; por los cumplimientos o incumplimientos de los objetivos o metas de las PPE durante el periodo 2018-2024.

Para ello y para finalizar, diría que la prueba de fuego o la evaluación más rigurosa de las políticas públicas educativas, en términos generales, se ha dado, se da y se dará en las urnas.