Parece que cada cierto tiempo volvemos al mismo lugar hablando de tragedias y preguntándonos si pudieron prevenirse. La naturaleza ha dejado de ser una metáfora lejana para convertirse en juez y verdugo. En pocos días, las tormentas Raymond, Priscilla y los remanentes combinados de sistemas tropicales, han empujado ríos fuera de su cauce, han convertido calles en corrientes imposibles y han enterrado vidas que podían haberse salvado. Las cifras oficiales hablan ya de 41 personas muertas y decenas de desaparecidos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y otros estados; miles de casas dañadas e infraestructuras colapsadas. Son pueblos enteros que regresan a una existencia menos humana. Decir que lo sucedido es impredecible es una broma de mal gusto.

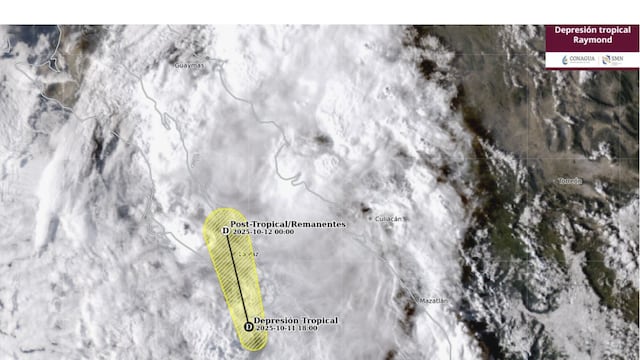

Los centros meteorológicos de Estados Unidos –el National Hurricane Center— emitieron avisos y seguimientos continuos sobre Raymond desde el 9 de octubre; las trayectorias y los riesgos de lluvias extremas fueron públicos y previsibles en ventanas de 48 a 72 horas. Es decir: la información técnica existió. Lo que falló fue convertir esa información en prevención eficaz en el territorio.

La respuesta, como casi siempre, ha sido reactiva: brigadas que limpian, el ejército con su Plan DNIII, helicópteros que salvan, gobiernos que cuentan muertos y se ven obligados a prometer apoyos. Videollamadas con gobernadores.

La Coordinación Nacional de Protección Civil y dependencias federales han movilizado recursos y emitido comunicados, pero el patrón es el de siempre: la emergencia exige recursos extraordinarios mientras los planes de mitigación estructural, la ordenación del territorio, la infraestructura resiliente y los sistemas de alerta locales quedan a la zaga. No es una omisión menor: es la diferencia entre una tragedia evitable y una catástrofe anunciada.

Con todo y eso, la idea de que “el pueblo puede salvar al pueblo” se hace realidad de maneras dolorosas: fueron vecinos quienes salvaron a sus vecinos y mascotas conforme a las reglas del sentido común. El concepto de “resiliencia climática” plantea cómo una sociedad se prepara y responde al clima extremo para que los daños sean menores y la recuperación más rápida y justa. Ahí se incluyen protocolos de actuación previos, medidas para protección de documentos y personas vulnerables, todo tipo de herramientas familiares o colectivas para afrontar catástrofes cuya magnitud en impacto es difícil comprender previamente, casos que conocemos por las huellas que dejan.

Esa deuda está viva, pues no hay planes de resiliencia climática que permita socializar y capitalizar experiencias previas. Y hay otra deuda más silenciosa y más urgente: los desastres climáticos afectan de manera desproporcionada a las mujeres. La evidencia internacional lo dice: las mujeres y niñas soportan cargas económicas y sociales mayores después de una inundación o un deslave; pierden medios de subsistencia, son más vulnerables a la violencia de género en albergues improvisados, y sufren mayores barreras para recuperar su autonomía económica.

En el Global South, los hogares encabezados por mujeres pierden más ingresos frente a olas de calor o anegamientos; la FAO y UN Women han documentado cómo la crisis climática exacerba desigualdades preexistentes. Si no incorporamos una perspectiva de género en la prevención, nuestras políticas serán ineficaces y moralmente insuficientes. Una mirada con perspectiva de género cambia el mapa de prioridades, entre las más afectadas hay mujeres adultas mayores sin seguridad social.

No basta con fabricar refugios: hay que garantizar que esos espacios sean seguros para mujeres y niñas (iluminación, privacidad, protocolos contra la violencia); hay que preservar las cadenas de ingresos de quienes hacen economía informal (muchas son mujeres), asegurar acceso prioritario a transferencias económicas y a servicios de salud reproductiva en emergencia, y contar con datos desagregados por sexo para medir impactos y diseñar intervenciones.

Las decisiones de ordenamiento territorial y defensa de ríos deben incorporar la experiencia de las mujeres rurales y urbanas que conocen los ciclos del agua y las prácticas locales de uso del suelo. Pero para que la prevención deje de ser una retórica necesitamos cambios estructurales: inversión sostenida en infraestructura verde (restauración de cuencas y humedales que amortigüen inundaciones), sistemas de alerta comunitarios en lenguas locales, planes de reubicación justos y consensuados para zonas de alto riesgo, y financiamiento público que priorice la resiliencia a largo plazo por encima de la emergencia coyuntural. Además, es imprescindible que la política de gestión del riesgo no sea una mesa de tecnócratas: la gobernanza debe abrirse a indígenas, sociedades civiles, mujeres organizadas, vecinas, académicas y activistas ambientales que saben lo que pasa cuando el agua sube y las instituciones no responden.

Se dirá que esto cuesta, que el presupuesto público no da para todo. Es un contraargumento que confunde contabilidad con responsabilidad. Cada peso no invertido en prevención vuelve multiplicado en reparación, subsidios y pérdidas humanas: escuelas destruidas, caminos inutilizables, empresas pequeñas que no se reponen y familias que migran empujadas por la ruina. Además, la evidencia señala que el dinero bien dirigido a las mujeres multiplica los efectos positivos sobre la comunidad.

No es suficiente llorar sobre las ruinas. Cuando el temporal amaine, la memoria pública será corta —como siempre— y la agenda política volverá a otras urgencias. Por tanto, la lección debe quedar por escrito en leyes y en presupuestos: establecer metas vinculantes de reducción de riesgo, integrar criterios de género en cada plan de contingencia, crear fondos permanentes de adaptación y, sobre todo, reconocer que el cambio climático no es un accidente: es una emergencia prolongada que exige transformar nuestro pacto con el territorio y con las personas que más lo sufren.

Si seguimos actuando solo cuando el agua ya arrastra autos y casas, seguiremos midiendo tragedias en cadáveres. Si, en cambio, hacemos de la prevención una política de Estado con mirada de género, quizá las próximas lluvias sigan siendo fuertes pero dejen menos víctimas. Esa es la verdadera prueba de la resiliencia: no la capacidad de resistir, sino la voluntad colectiva de anticipar, proteger y reparar con justicia.