Hay modas intelectuales que envejecen con dignidad; otras, en cambio, se convierten en manías colectivas. La fobia al Estado pertenece a esta segunda categoría. Es un miedo heredado, como esos prejuicios familiares que pasan de generación en generación sin que nadie recuerde quién los inventó. Para una parte del mundo —sobre todo el rincón norteamericano donde la palabra “libertad” se pronuncia en un tono casi místico— el Estado es un estorbo mayúsculo; una abominación que, por desgracia, no puede abolirse del todo porque alguien debe pagarle al ejército, al policía y al juez. El resto sería mejor dejarlo en manos del mercado, que para estos devotos tiene la misma infalibilidad que el Espíritu Santo para un buen católico del siglo XVII.

La escuela filosófica que sustenta esta narrativa reúne a personajes venerados con devoción litúrgica: Adam Smith, Benjamin Constant, Madison, Franklin, Hayek, Friedman, Mises, Rothbard, Epstein, Huerta de Soto, Hoppe, Benegas Lynch, David Friedman, Walter Block y otros cruzados del individualismo sagrado.

Todos ellos coinciden en una idea tan simple que podría grabarse en una estampita: “libre es quien no recibe órdenes del Estado”. Que reciba órdenes del patrón, del jefe, del banco, del dueño de la fábrica, de la miseria o de la necesidad es, al parecer, un detalle menor, quizá porque estas circunstancias no cuentan como “interferencias”, sino como leyes de la naturaleza, tan inevitables como la gravedad. Estos profetas han elevado la libertad negativa —la libertad del que no quiere que nadie lo moleste— a un dogma incuestionable. Si uno les pregunta por la libertad positiva, esa que permite a las personas tener la capacidad material para vivir y hacer cosas, y no solamente evadir la realidad, responden con honestidad brutal: “eso no es libertad, eso es socialismo”.

Tienen razón, el socialismo no es otra cosa que hacer posible a la libertad real que solo es factible en el Estado, diría Hegel. Un clásico del que no se quiere dar cuenta bajo la ridícula idea de que las ideas no valen por la irrefutabilidad de los argumentos que las sostienen, sino porque se apegan a la moda tecnocrático-jurídica vigente de abogados que nunca han estudiado Filosofía.

La idea central de esta doctrina es casi poética en su dramatismo: el Estado es un ogro, un vampiro, un monstruo que vive para devorar la creatividad individual. Pero esta caricatura olvida un detalle insignificante: sin Estado no hay civilización. Fue el Estado moderno y así lo consigna la historia, no el mercado, quien prohibió que los niños trabajaran 14 horas en las minas; fue el Estado quien construyó escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de agua potable; fue el Estado quien garantizó derechos laborales, reguló industrias, prohibió la esclavitud y empujó la igualdad política. Algo impensable para los liberales esclavistas y padres fundadores de los Estados Unidos.

Los creyentes de la libertad negativa adoran hablar de “derechos naturales”. La ironía es que ningún derecho existe sin un Estado que lo invente, lo promulgue y lo haga cumplir. ¿Libertad de expresión? Cuesta un presupuesto; ¿propiedad privada? necesita jueces, policías, catastros, congresos; ¿educación? Requiere maestros, edificios y salarios; ¿igualdad? depende de leyes, políticas y de un Estado activo; ¿mercado? requiere de dinero, de un banco central, de leyes cambiarias, de leyes antimonopolios, de infraestructura y de seguridad jurídica.

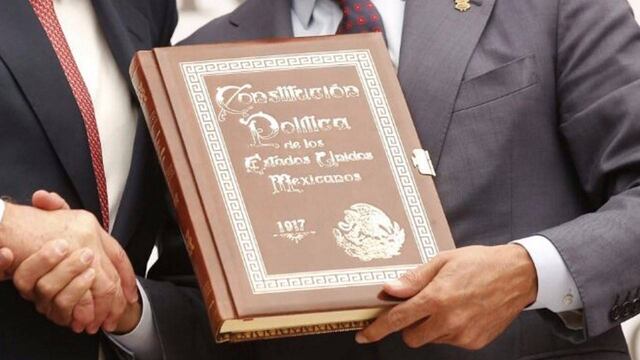

Los amantes del Estado mínimo tienen una curiosa preferencia por defender la Constitución no en los Parlamentos, sino en las Cortes. Pero una Constitución es un pacto político, no un amuleto jurídico. Si no pasa por el debate público, por el conflicto democrático, por la lucha legislativa, es simplemente una pieza de museo.

El Estado puede ser torpe, lento, incómodo e incluso autoritario como todos los inventos humanos, pero es el único aparato capaz de sostener un piso común sobre el que pueda vivir y florecer la libertad de todos. Quien teme al Estado teme, en realidad, a la idea de que la libertad sea un asunto de todos y no un privilegio de unos cuantos.

Conclusión: la fobia al Estado es una superstición moderna, tan extendida como la astrología, pero con peores efectos públicos. Defender un Estado interventor no es una provocación, es un acto de sinceridad histórica y de justicia social.

@RubenIslas3