“No lleven banderas rojas. No carguen pancartas del Che, ni de Mao. Ahora vamos a llevar las figuras de Hidalgo, la de Morelos, la de Zapata, para que no digan. Son nuestros héroes.”

Consejo Nacional de Huelga, 1968

Dos eventos llamaron la atención en los últimos cinco días: la conmemoración del 2 de octubre de 1968 y el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum para celebrar su primer año de gobierno en el zócalo de la Ciudad de México. En el primer evento marcharon alrededor de 10 mil personas y en el segundo se estima que asistieron más de 400 mil personas.

Las redes sociales se desbordaron, particularmente la red X, en donde grupos radicales de derecha han encontrado un nicho para expresar sus puntos de vista. La mayoría reivindicando el papel histórico del presidente Gustavo Díaz Ordaz, convirtiéndolo en un adalid de la democracia, tal como se puede apreciar en las siguientes publicaciones:

“Un día como hoy pero de 1968 un gran presidente detuvo al comunismo patrióticamente. ¡Viva Díaz Ordaz!” (Alteza Serenísima, @YosoySantaAnna)

“Dios bendiga al señorón Gustavo Díaz Ordaz y chinguen a su madre los estudiantes del 68 porque ellos, precisamente son la clase política que sumió al país en la miseria, violencia y corrupción.” (diamante loco, @diamanteLoc)

“Amable recordatorio de que la matanza de Tlatelolco fue planeada… por los mismos líderes del Consejo Nacional de Huelga… (para) fabricar víctimas (y) darle fuerza a su movimiento… La que seguro sabe todos los detalles es la compañera comunista exguerrillera que hoy dice gobernar este país.” (Luis Pazos P, @lpazosp)

No todas las publicaciones tuvieron marcado sesgo ideológico, en lo particular me llamó la atención la de @chistiancamacho que pondera los siguientes logros durante la administración del presidente Díaz Ordaz:

- Crecimiento económico promedio anual de 6.2%.

- Inflación promedio anual de 2.8%.

- Tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar.

- Reducción de la pobreza, de 18.5 millones de personas en 1964 a 11.6 millones en 1970.

- Incremento significativo de la obra pública: construcción de 107 presas, de la Siderúrgica “Lázaro Cárdenas” y de las primeras líneas del sistema de transporte colectivo metro.

Salvo el de la pobreza, se puede corroborar que los datos que ofrece Camacho son correctos y que coinciden sustantivamente con lo que afirman un número importante de autores que han realizado trabajos académicos sobre esta época, sin importar su afiliación ideológica. Transcribo lo que señala Rosa Albina Garavito Elías:

“¿En qué contexto económico se desarrolló el Movimiento estudiantil? Hasta 1968 la economía se había portado bien. Bien en términos de crecimiento medido por el Producto Interno Bruto, bien en términos de estabilidad. Y, sí, en el México de entonces no había inflación, tampoco había devaluaciones. Los dólares de 12.50 pesos nos acompañaron a lo largo de veinte años y las tasas de interés eran un dato más de un entorno macroeconómico por demás sólido. Incluso en términos de distribución, la economía tenía buenos salarios. El poder adquisitivo crecía y el gasto social per cápita hacía lo propio." (“El factor económico de 1968”, Garavito).

Garavito señala que la esencia del Movimiento estudiantil de 1968 fueron las libertades políticas, alejándose de todo economicismo. Concuerda esta afirmación con el hecho de que en el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga no se demandara la corrección de los dos grandes flagelos que han azotado históricamente a México: la pobreza y la desigualdad. Siendo un movimiento estudiantil y no obrero, alguien podría señalar que no se tendría por qué exigir la mejora en las condiciones de vida de millones de mexicanos; pero es difícil dejar de reclamar aspiraciones históricas, más cuando se identifica a un movimiento como de izquierda.

El propio desarrollo estabilizador –dice Garavito– había procreado una generación más urbana, más letrada, más educada, más informada, más atenta al acontecer mundial. Es la clase media la que lucha contra el autoritarismo y la que se atreve a desafiar al partido de Estado; también dentro de esta gama social, existían aquellos que querían conducir a México a lo que concebían como etapas superiores de desarrollo: el socialismo y el comunismo. Son estos últimos los que pervivieron después de 1968 en diversas Facultades de la Universidad Nacional; llevándolas a un ostracismo de décadas y a la estrechez de los planes de estudio. ¿Cómo poder plantear una alternativa al paradigma neoliberal, si en el campus universitario lo que prevalecía eran dogmas que enaltecían solo el cambio social radical?

La crítica exige la amplitud del conocimiento, por eso debe reconocerse el desenvolvimiento de un importante grupo de economistas de la UNAM que han participado en diferentes ámbitos de la vida académica y económica del país, más los que ahora contribuyen en la definición de políticas públicas, acordes con la necesidad de construir un México sustentable, es decir, con mayores equilibrios sociales y económicos.

¿De verdad, en la década de los sesenta del siglo pasado, particularmente, en 1968, vivíamos en un paraíso, en dónde socialmente sólo existía confort, prosperidad y progreso? Es difícil creer –al menos para mí– que el fin del modelo de desarrollo estabilizador no haya sido producto de un agotamiento estructural; también concibo como simplista concluir que la causa preponderante haya sido la unción de un presidente que se olvidó de las reglas mínimas de la hacienda pública. En su caso, se tendría que conocer las causas de tal derroche.

Dentro de la extensa hemerografía y bibliografía sobre el modelo de desarrollo estabilizador encontré un artículo de Jonathan Heath, con el siguiente título ¿Desarrollo Estabilizador? Destaca dos argumentos:

- Que la inflación no fue la característica endógena que explicaba el funcionamiento de la economía; en consecuencia, la razón de su fin debería concentrarse más en la capacidad de la economía para mantener un ritmo sostenido de crecimiento económico; y

- Que el modelo se tornó insustentable porque empeoró la distribución del ingreso y no logró que los beneficios de un mayor crecimiento económico llegaran a las clases más necesitadas.

Heath cita al economista Enrique Cárdenas (exrector de la Universidad de las Américas), quien extiende el plazo de análisis, dividiéndolo en dos etapas: la de crecimiento económico sano, de 1950 a 1962 y la de alto crecimiento con debilidad estructural, de 1963 a 1971.

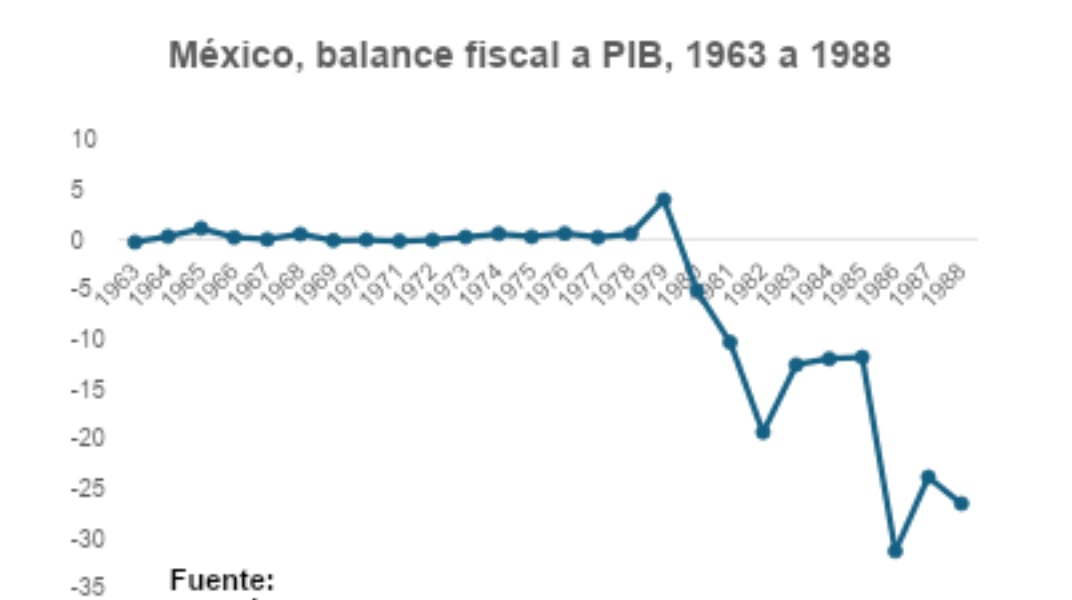

Esta última fase estaría caracterizada por una cuenta pública crónicamente deficitaria y un déficit fiscal en ascenso. La revisión obligada no confirma una evolución persistente del déficit en la balanza del gobierno federal de 1971 y hasta 1979; que, por cierto, si se hace evidente de 1980 a 1988:

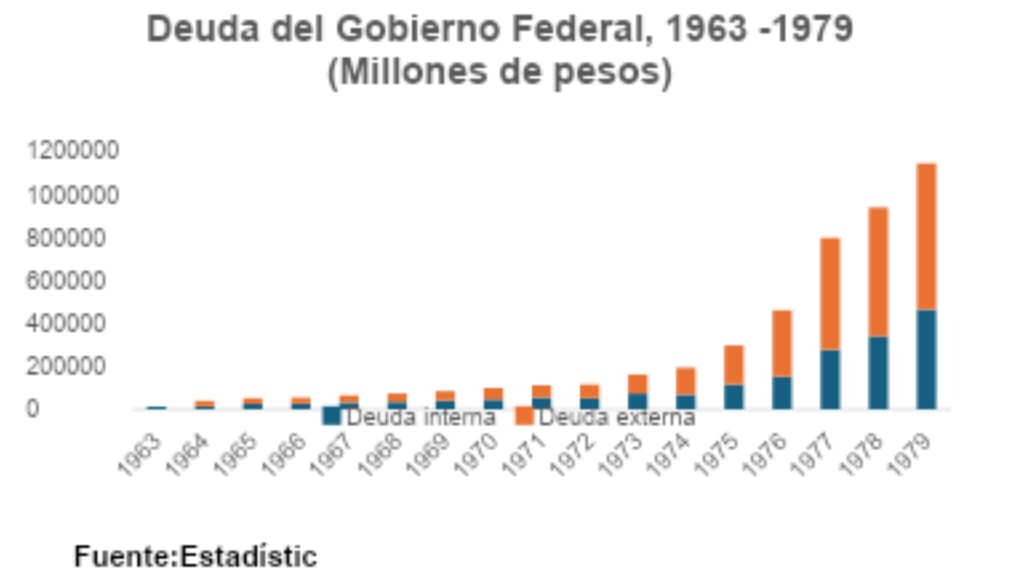

El agotamiento estructural es más visible cuando se analiza la deuda pública, en donde además de un crecimiento incontenible, se observa la incapacidad de expandir la economía con el ahorro interno, ampliándose en forma exorbitante la deuda externa:

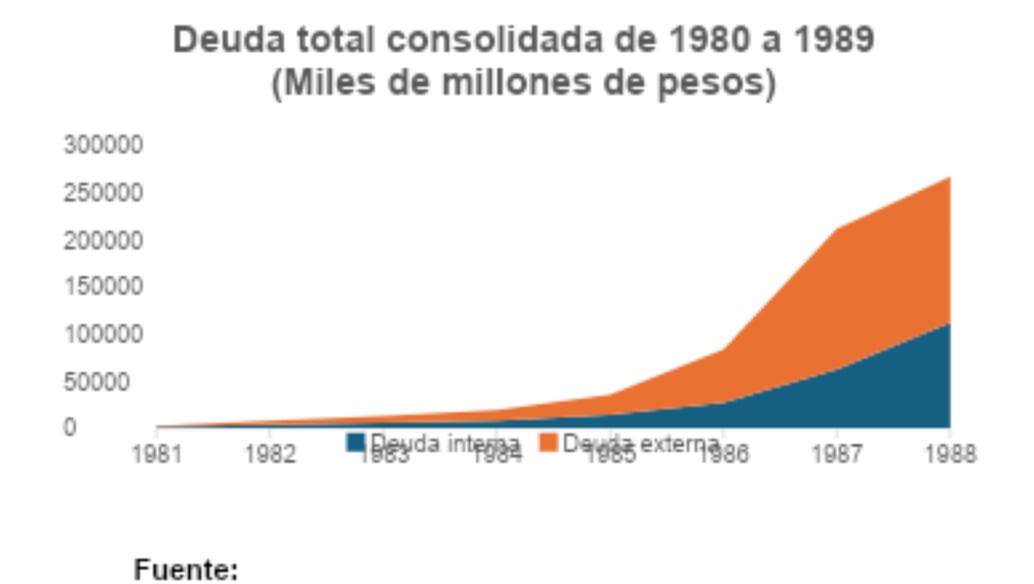

Quien crea que después de 1982 hubo corrección en las finanzas públicas y en la deuda pública estaría en craso error. La deuda pública creció en forma caótica, siendo los años más álgidos 1986 y 1987, cuando la deuda consolidada del sector público representó 96.8 y 104.1% del PIB, respectivamente. El neoliberalismo no corrigió los desequilibrios estructurales con la inmediatez que se requería; si acaso, la corrección se empezó a dar una década después y eso relativamente, si se considera que las reservas internacionales se drenaron entre 1995 y 1996, originando una crisis por riesgo de impago; lo que derivó en un rescate de 20 mil millones de dólares por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos:

¿Sirvió de algo tanto endeudamiento, sobre todo, externo? Sí, cuando se considera que de 1978 a 1982 se construyó la infraestructura productiva para la extracción de petróleo, cuya venta internacional fue el principal soporte de las finanzas públicas durante más de 40 años. No, cuando se considera que gran parte de esas divisas –a partir de 1983 y hasta los años noventa del siglo pasado– adquirió alas para convertirse en capital golondrino.

El modelo de desarrollo estabilizador –dice un grupo de autores– se hizo insostenible por la desigualdad social que generó.

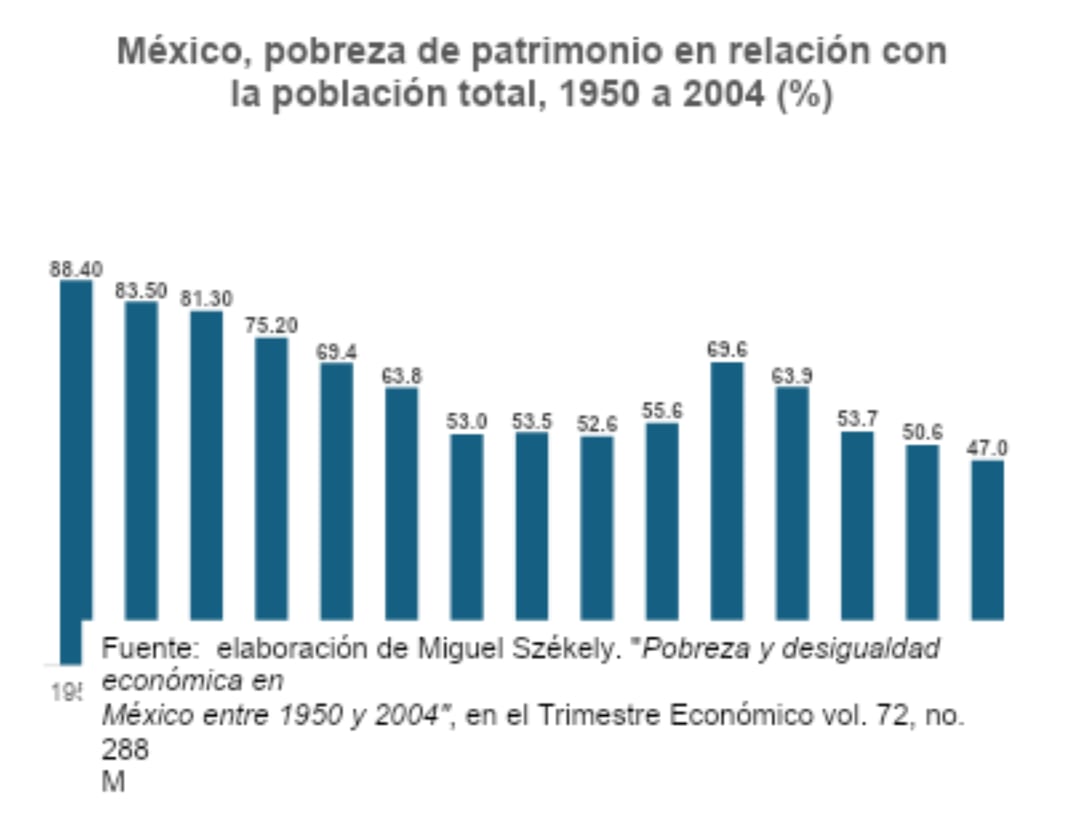

Carlos Tello sostiene que el crecimiento experimentado a lo largo de dos décadas benefició básicamente a la élite empresarial y provocó una distribución del ingreso aún más inequitativa. El trabajo estadístico para corroborar esta opinión resulta sumamente complejo, por lo que es muy importante observar las series históricas sobre pobreza y del índice de Gini que ofrece el trascendente trabajo de Miguel Székely:

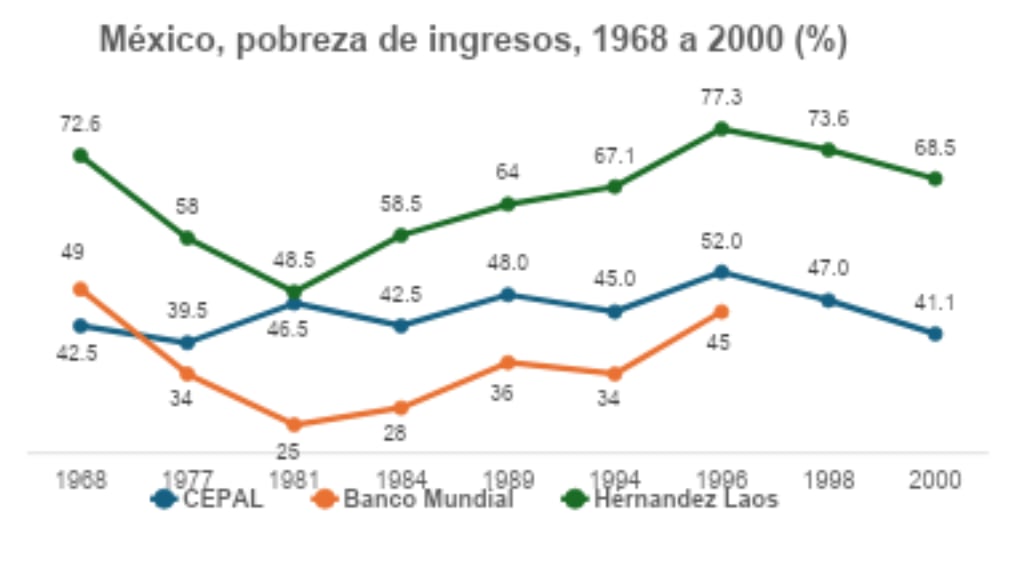

La tendencia en la pobreza se confirma con los datos que ofrece el Banco Mundial, la CEPAL y el investigador Enrique Hernández Laos, aun cuando existan importantes diferencias en las series estadísticas, que obedecen a diferentes metodologías de elaboración para hacer las mediciones correspondientes:

Las conclusiones son interesantes:

- Que en 1968 existían notorias pobreza y desigualdad, cuyas correcciones debieron configurarse como parte de las demandas estudiantiles, eso bajo una óptica rigurosa. También explican la actitud posterior del presidente Luis Echeverría, de tratar de subsanar conflictos y brotes subversivos con la implantación de salarios emergentes y transfiriendo personalmente recursos, sin importar el equilibrio fiscal y los niveles de endeudamiento del gobierno federal.

- Que los desequilibrios en los niveles de pobreza y en la distribución del ingreso se suavizaron de 1978 a 1982, como consecuencia de las altas tasas de crecimiento económico que trajeron consigo un incremento de la masa salarial, pese a la disminución de la tasa salarial. Sin embargo, se hicieron incontrovertibles los síntomas de una crisis fiscal y de deuda que se prolongaron por dos décadas.

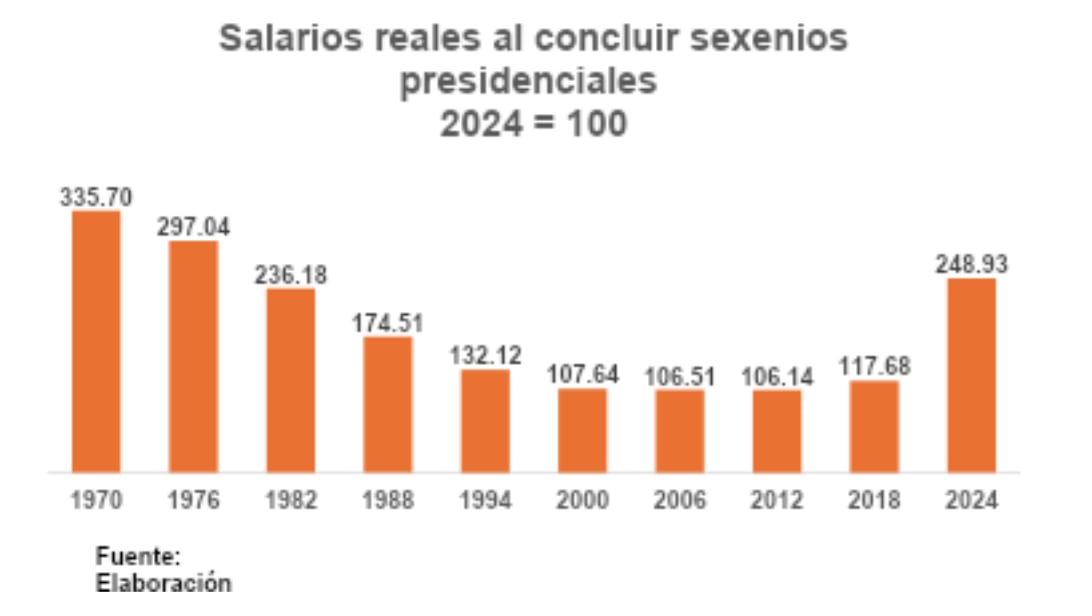

- Que el pragmatismo neoliberal no sólo no corrigió los desajuste económicos, sino que acentuó los desequilibrios sociales, existiendo índices de pobreza que rebasaron, incluso, los existentes en 1968. ¿Cómo no, si durante más de 40 años se mantuvieron reprimidos los salarios reales? La justificación era que los salarios se iban a autorregular hacia arriba, siendo el factor endógeno que iba a propiciar una mayor crecimiento económico con menores tasas de inflación.

- Que no deben demeritarse los logros obtenidos durante esta nueva etapa de desarrollo económico. En 2024, la tasa de pobreza se situó en 29.6% con respecto a la población total y con el nivel de desigualdad histórico más bajo, al registrarse un índice de Gini de 39.1 por ciento.

Tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando metafóricamente habla de la larga noche neoliberal, aunque también es necesaria la autocrítica. El reduccionismo ideológico promovido por algunos de los que ahora son símbolo del movimiento del 68 –incluyendo a aquellos que se dejaron arrastrar por los jugosos vicios del neoliberalismo– convirtió al campus universitario en el símil de un espacio de fe, en el patio de un claustro. Generaciones enteras que hubieran podido proponer alternativas para superar los rezagos sociales calamitosos padecieron durante esa larga noche también una preocupante somnolencia. Ahora, ante los nuevos retos que impone el nuevo modelo de desarrollo económico, ya lo están haciendo. ¡Qué bueno!