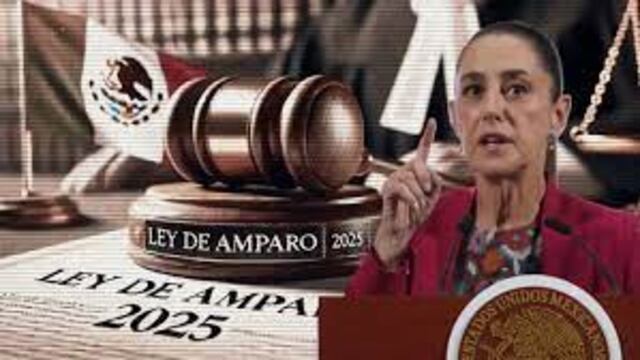

Ya dejen de mentir sobre la Ley de Amparo

Ayer en la tarde —a las 17:48 horas— el diario Reforma publicó en su página de internet: “Consuma Senado reforma a la ley de amparo con retroactividad”.

Pregunté si eso era cierto a dos juristas de primer nivel que trabajaron durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (i) el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, y (ii) la hasta hace pocos meses magistrada Fabiana Estrada Tena, quien asesoró a dos presidentes del poder judicial federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y al hombre que es considerado el más brillante entre todas las personas que han encabezado al llamado alto tribunal, Genaro Góngora Pimentel.

¿Hay retroactividad en la Ley de Amparo? Pérez Dayán, quien destacó en su paso por la SCJN por la claridad y sapiencia de argumentos, respondió: “Absolutamente falso. No hay retroactividad”. Fabiana, reconocida experta en derecho, me dijo: “No hay retroactividad”.

Antes de la nota de Reforma, ayer en la mañana, en la red social X, Fabiana había expresado lo siguiente acerca de la polémica relacionada con la Ley de Amparo promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum:

√ “La entrada en vigor de las normas procesales es una cuestión que pertenece al ámbito de la libertad de configuración legislativa. En ocasiones, los regímenes transitorios establecen que los procesos en curso deben concluirse conforme a las normas anteriores. En otras, se ordena la aplicación de las nuevas reglas a partir de su entrada en vigor. Ambos modelos son válidos y así lo reconoce la jurisprudencia de la SCJN”.

√ “En todo caso, conforme a la ‘teoría de los componentes de la norma’, lo relevante es que a ningún supuesto acaecido bajo la legislación anterior, se le apliquen las consecuencias de la norma posterior (en perjuicio de persona alguna). ¿Qué significa esto? Que si una suspensión se pidió bajo la ley anterior (supuesto), debe resolverse conforme a las normas vigentes al momento en que se solicitó (consecuencia). En cambio, si bajo la vigencia de la nueva ley se dicta un auto que deba notificarse a una autoridad responsable (supuesto) deberá hacerse por medios digitales como se prevé ahora (consecuencia)”.

√ “Es un criterio que deberán administrar las personas juzgadoras, cuidando de no vulnerar derechos adquiridos”.

Como me pareció muy técnico el post de Fabiana Estrada, recurrí a Alberto Pérez Dayán para que me lo explicara en palabras más sencillas. Así lo hizo:

√ “Lo escrito por la magistrada Tena es absolutamente correcto. Corresponde al legislador decidir a partir de cuándo entran en vigor las normas. Los procesos judiciales se desarrollan en el tiempo y, por ello, cada vez que una etapa concluye, genera un derecho para las partes”.

√ “Por esa razón, cuando un juicio comienza, no puede decirse que las partes que en él intervienen aseguran que todas las reglas aplicables al mismo serán las mismas. Si estas cambian para etapas a las que aún no llegan, no pueden argumentar que se les aplicarán retroactivamente”.

√ “Un ejemplo puede dejar todo muy claro. La legislación que rige las actuaciones del juicio establece que aquel que no esté conforme con una sentencia, puede combatirla en apelación. Alguien promueve un juicio y, durante la etapa de pruebas, la norma cambia y restringe esa apelación exclusivamente a casos que pasen un determinado monto. Al concluir su juicio, cuyo monto era inferior al establecido para la apelación, ya no tendrá derecho a apelar. No puede decirse que se le aplicó retroactivamente la norma porque el día en que entró en vigor, no se había dictado la sentencia”.

√ “Distinto sería que ya dictada la sentencia que le fue desfavorable, y en el periodo que puede apelar, cambia la norma que le daba esa oportunidad. Ahí se le aplicaría la norma retroactivamente en su perjuicio pues su derecho a apelar surgió precisamente cuando se la notificaron y corría el plazo para presentar su apelación”.

√ “La práctica ha demostrado que si los juicios no demoran excesivamente, siempre es mejor concluirlos con las normas con las que comenzaron. A eso le llaman ultra actividad normativa (las disposiciones, a pesar de estar derogadas, siguen rigiendo en casos concretos). Si hay rezago en los tribunales, lo más recomendable es ordenar que los juicios se regirán por las nuevas normas, pues con el paso del tiempo, las partes y los propios jueces llegan a confundirse sobre cuáles normas eran las aplicables”.

√ “En otras ocasiones, los juicios tardan en su tramitación dos o más reformas, lo cual hace mucho más complicado decidir cuál era la norma que le corresponda a cada parte del proceso. Es por ello que será el legislador quien pondere cuál de los dos sistemas considera el más adecuado, siendo ambos, constitucionalmente correctos en términos de lo que ha resuelto la anterior Suprema Corte”.

Ficha técnica: Metas 30x30 y su relevancia para México

Considero de la mayor relevancia que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, lean con atención lo que a continuación voy a transcribir, un apunte redactado por expertos acerca de una de las metas principales del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022 durante la COP15: Que los países protejan al menos el 30% de sus ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030. Este compromiso, conocido como la Meta 30x30, es fundamental para revertir la pérdida de biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos que sostienen la vida y las economías locales.

Experta en temas ambientales, no necesito decirle a la presidenta de México que el incumplimiento de ese objetivo tendría consecuencias directas para la biodiversidad mexicana, las zonas costeras y las comunidades que dependen de ellas. Enseguida el escrito que pedí a un grupo de especialistas para este artículo:

México, uno de los países megadiversos del planeta, alberga cerca del 12% de la biodiversidad mundial y más del 40% de las especies marinas registradas globalmente. No alcanzar la protección del 30% de sus ecosistemas significaría mantener la degradación de hábitats críticos, reducir la conectividad ecológica y debilitar la capacidad de los ecosistemas para capturar carbono, regular el clima y sostener la productividad natural.

Las zonas costeras, que suman más de 11,000 kilómetros de litoral, concentran ecosistemas esenciales como manglares, pastos marinos, marismas, arrecifes y lagunas costeras. Su deterioro avanza por la expansión urbana, la contaminación, la sobrepesca y el turismo no planificado. Si México no avanza hacia las Metas 30x30, esta degradación se acelerará, afectando la resiliencia natural de las costas frente a tormentas y huracanes, aumentando la erosión y comprometiendo los hábitats de reproducción y crianza de numerosas especies marinas.

Más del 60% de la fauna marina depende de hábitats costeros en alguna etapa de su vida, lo que repercute directamente en las pesquerías artesanales, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades costeras. Sin ecosistemas sanos, las poblaciones locales se vuelven más vulnerables a los efectos del cambio climático y a la pérdida de oportunidades económicas sostenibles.

En este contexto, el Proyecto Saguaro —impulsado por una empresa gasera estadounidense— representa una de las amenazas más significativas para el Golfo de California, también conocido como el Acuario del Mundo.

Este proyecto busca instalar un gasoducto y una terminal de exportación que cruzarían una de las regiones marinas más biodiversas del planeta para transportar gas natural a Asia. Su implementación implicaría riesgos severos: colisiones con cetáceos, contaminación acústica, alteraciones térmicas y químicas derivadas del proceso de licuefacción y un impacto irreversible sobre los ecosistemas que sustentan poblaciones clave de ballenas y otras especies marinas.

La campaña “Ballenas o Gas” ha reunido el respaldo de la comunidad científica, académica y ciudadana, que exige detener el proyecto y proteger legalmente esta región. Investigadores, universidades, organizaciones civiles y comunidades locales coinciden en que el Proyecto Saguaro carece de justificación ambiental o social: ninguno de los beneficios energéticos o económicos permanecería en México, mientras que los daños ecológicos serían profundos y permanentes.

México tiene hoy, frente a sí, la oportunidad histórica de pensar en estrategias de conservación efectivas y reconocidas internacionalmente, que aseguren la protección de un polígono estratégico del Golfo de California. Este acto no solo representaría un paso firme hacia el cumplimiento de la Meta 30x30, sino una decisión con visión de futuro: una acción que piensa en las generaciones venideras y protege un patrimonio que pertenece no solo a los mexicanos de hoy y del mañana, sino a toda la humanidad.

Cumplir con las metas del Global Biodiversity Framework implica transformar compromisos en decisiones concretas de política pública: ampliar la protección de los ecosistemas marino-costeros, escuchar la voz de la ciencia y la sociedad civil, y garantizar que el desarrollo económico no se realice a costa del patrimonio natural del país.