“La pobreza no es sólo la falta de dinero; es no tener la capacidad de desarrollar todo el potencial del ser humano”.

Amartya Sen

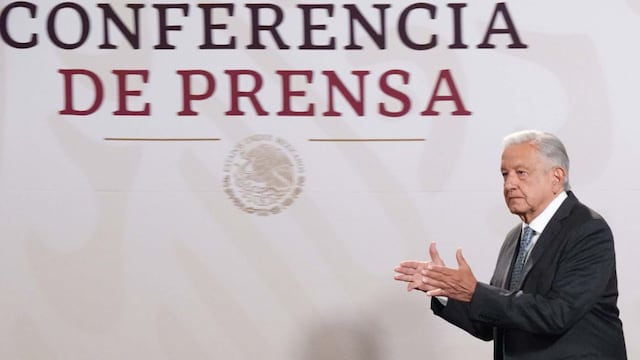

Se movieron las piezas de la impecable relojería, sin que se suscitara lo que tanto se preveía: ni el incremento de los salarios, ni el crecimiento del gasto social condujeron a un pernicioso proceso inflacionario; lo que traería más angustias para la población con menores ingresos y con más carencias del país. Como bien lo señala Jesús Silva Herzog Márquez, no sólo no llegó la peste inflacionaria, sino que hubo un avance extraordinario en el combate a la pobreza; lo que se tradujo en el mayor éxito del gobierno del presidente López Obrador.

Es un hecho histórico y algo digno de celebrar – dice Gerardo Esquivel – aun cuando nunca falta quien quiera empañar y poner en duda el logro obtenido. En ese afán de desacreditar el resultado, hay quien categóricamente califica al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como mentiroso. O son ignorantes o son perversos. Veamos por qué:

- En México la pobreza se mide en forma multidimensional, es decir, se conjugan dos criterios: además de la existencia de una carencia social, se considera la línea de pobreza por ingreso.

- INEGI reconoce que existe un universo de personas clasificadas como no pobres que pueden estar sujetas a dos contextos desfavorables: 1) que presentan vulnerabilidad por carencias sociales (salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios de vivienda y alimentación) o 2) que sufran vulnerabilidad por ingresos.

- No hay engaño, el porcentaje de la población en situación de pobreza disminuyó de 2018 a 2024 de 41.9% a 29.6% (12.3 puntos porcentuales menos); ello a partir del incremento de los ingresos de las personas y aun cuando se haya ampliado el registro de la población vulnerable por carencias sociales de 26.4% a 32.02% (5.8 puntos porcentuales más) durante el mismo periodo de referencia. ¿Por qué no querer entender esto?

El contexto es suigéneris, cierto, disminuyó en forma histórica la pobreza; también lo es que las carencias sociales muestran una tendencia negativa. El sentido del análisis estadístico debe servir para apuntalar la hazaña: queda establecer una estrategia clara y contundente para reducir las carencias sociales, sobre todo en materia de salud; y continuar con la línea ascendente de los ingresos en relación con la canasta básica; sin dejar de apoyar con transferencias a la población en pobreza extrema, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir siquiera la canasta alimentaria y que ahora se ubica en un mínimo histórico de 5.3%.

México dejó de ser una fábrica de pobres, eso es lo que se aprecia en el análisis estadístico. Si se analiza el sexenio del presidente Calderón, el número de pobres aumentó de 46.5 millones en 2006 a 53.3 millones; esto es, se incorporaron a la pobreza 6.8 millones de mexicanos más. En la gestión del presidente Peña la población pobre disminuyó en 1.4 millones; sin embargo, el índice de pobreza se ubicó en un significativo 41.9% con respecto a la población total. Los números durante el periodo del presidente López Obrador son altamente positivos tanto en términos absolutos (13.4 millones de pobres menos) como en términos relativos (de 41.9% a 29.6% con respecto a la población total).

Le cuesta trabajo reconocer estos datos a los opositores de la 4T porque es evidente que el propósito de beneficiar primero a los pobres se cumplió con creces. Para la presidenta Sheinbaum el abatimiento de la pobreza significa ahora un reto por dos razones sustantivas: primero, porque hay que mantener la misma tendencia positiva, tomando en cuenta que todavía uno de cada tres mexicanos es pobre; y segundo, porque esto conlleva a fortalecer su estrategia salarial, bajo la premisa de que en 2030 el salario mínimo debe representar 2.5 veces la canasta básica alimentaria y no alimentaria.

Hay quienes, testarudos, siguen afirmando que la inflación carcomió a los salarios durante la última mitad de la administración del presidente López Obrador. Ni como ayudarlos, en forma reiterada se les ha indicado que el INEGI toma en cuenta la capacidad adquisitiva de los ingresos; esto es que compara los ingresos nominales con respecto a la canasta básica y a la canasta alimentaria. Si esta comparación no hubiera arrojado números positivos, lo más probable es que la cifra de pobres hubiese mostrado una tendencia desfavorable, tal vez desastrosa.

Tratando de encontrar pies en las víboras, hay otros que creen que la extinción del CONEVAL tuvo la intención de manipular cifras; ello aun cuando la nueva entidad responsable de medir la pobreza, el INEGI, ha indicado que utilizó la misma metodología del organismo extinto y sobre todo, que recurrió a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) como fuente principal de información para la medición de la pobreza, tal como lo hacía el CONEVAL. Cabe destacar que INEGI ha elaborado la ENIGH desde su implantación; lo que le da más sentido a la transferencia de la función, además de que INEGI también es un organismo autónomo.

Genera cierto escozor lo que señala Jesús Silva Herzog Márquez: que en aras de tener una relojería perfecta o lo más afinada posible, los economistas se fijan más en máximos y óptimos, descuidando aspectos sensibles de la realidad; o que avocados a la precisión de los modelos se ha hecho a un lado a la verdad; lo que configuró un dogma doloroso para la sociedad, porque se mantuvo a más del 40% de los mexicanos durante más de dos décadas en la pobreza. Si se hace caso al rezago de los salarios reales el escenario sería aún más desalentador, estaríamos hablando de casi media centuria de penurias en los ingresos de la masa trabajadora. En eso estriba el mayor éxito del presidente López Obrador: en haber roto tajantemente con el dogma.

Debemos ser sensatos y evitar elogios desmesurados, como los de aquellos que publican que el presidente López Obrador merece el premio nobel de economía. Desde los años setenta del siglo pasado se pusieron en el espectro del análisis económico los conceptos de la teoría del bienestar. Richard Cooper hizo hincapié en una crítica publicada en la revista Foreign Affairs (enero/febrero de 2000) en lo siguiente:

“La mayoría de los economistas de hoy evitan la filosofía moral —a saber, el estudio de la justicia social— por considerarla demasiado ‘difusa’ para un análisis riguroso”.

Fue Amartya Sen (premio nobel de economía en 1998) quien puso en el centro de debate la necesidad de evaluar los factores de eficiencia económica con respecto a las consecuencias sociales generadas; lo que conduce a establecer un marco ético. Esto es, frente a la eficiencia productiva, Sen introdujo elementos éticos y filosóficos como una parte inherente de la razón de ser de la ciencia económica, elevándola en sus objetivos cualitativos.

No sé si conozcan la obra de Sen, pero es él quien diferencia los conceptos de crecimiento y desarrollo, afirmando que el PIB dista de ser una buen indicador para determinar la satisfacción de la gente y el grado de bienestar. Concluye que el PIB esconde un fenómeno perverso: que la cantidad de bienes y servicios que se producen, por sí sola, no indica como estos se distribuyen y que su distribución inmoral e irregular mantiene postrada a una amplia gama de ciudadanos en sus derechos, haciéndola vivir fuera de una marco de justicia y libertad.

Fue Sen - a petición de Mahbub ul Haq - quien desarrolló un indicador para expresar las diferentes influencias en el bienestar de las personas. Concluye – con la modestia que lo ha caracterizado – que el mismo no deja de ser un indicador pedestre como el PIB, pero que su utilidad radica en que mide en forma más correcta el desarrollo humano. El índice de Sen que se utiliza en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hoy es el indicador más aceptado del bienestar comparativo a nivel internacional. No sé si López Obrador conozca la obra del economista indio Amartya Sen, pero es evidente que propuso algo similar para medir el desarrollo económico, tratando de sustituir al PIB por un indicador más robusto que tomará en cuenta también el bienestar de la gente.

Hay quienes asumen – más que la pobreza – que la desigualdad económica no tiene efectos negativos en la sociedad y, por obviedad, que no afecta la calidad de los sistemas democráticos. Se niegan a creer que la desigualdad la generamos todos y afecta a todos, por lo que constituye una externalidad perniciosa, en el que se conjuga el malestar social con la falta de confianza entre las personas y entre las personas con las instituciones, limitando a su más a la justicia distributiva; lo que conlleva a serias distorsiones que deterioran el bienestar social y hacen indispensable la intervención del Estado. El dejar hacer y el dejar pasar – como lo propone la ortodoxia – sin freno alguno, pueden conjuntar a la pobreza extrema con la acumulación excesiva de la riqueza, lo que pone en alto riesgo a la estabilidad social.

También hay quienes creen que las clases medias altas y los estratos más ricos de la población no están dispuestas a ceder parte de sus ingresos hacia las clases más desprotegidas con el fin de mantener un sistema económico en armonía social y con una paz social progresiva. Se equivocan, hay que ver el resultado de las últimas votaciones presidenciales en donde una importante porción de estos segmentos sociales votaron a favor del proyecto de nación de la 4T. Cierto, la oposición eligió a la peor candidata que se podía tener, pero no existe peor sensación para un sujeto racional que el perder todo.

El mérito del presidente López Obrador es mayúsculo, estoy seguro de que lo más importante para él es la satisfacción envidiable que genera el deber cumplido: “por el bien de todos, primero los pobres”.