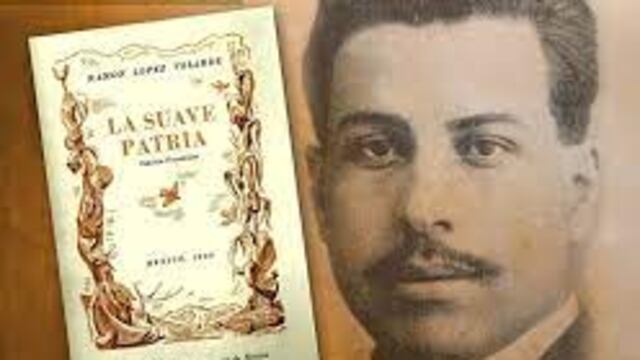

Tarde o temprano, el mexicano promedio lee “La suave patria”, de Ramón López Velarde (1888-1921). Más tarde que temprano, leí el poema ya a los veinte sin entenderlo bien a bien a pesar de la voluntad. Poeta leído y comentado por los últimos integrantes de la generación de los modernistas y admirado sobre todo por los Contemporáneos (“ejerció una acción singularmente fecunda sobre los escritores de mi generación”, escribe Jaime Torres Bodet en Tiempo de arena), volví a leer el poema cuando supe que le entusiasmaba a Jorge Luis Borges y que, se decía, lo había memorizado. Tal vez haya conocido su obra a través de Alfonso Reyes, con quien sostuvo correspondencia desde 1924 -conociéndose personalmente en 1927, cuando Reyes fue asignado embajador mexicano en Argentina- y a quien Borges profesaba gran admiración y respeto.

De hecho, cuando Borges llegó a México quiso saber del sabor de la chía, nombrada en el poema; sin saber que esa semilla no sabe a nada si no se añade al agua con limón y azúcar. Pero que el escritor argentino mostrara tanto interés por el poeta mexicano de muerte tan joven, que tuviera afinidad e identidad artística, fue suficiente motivación no sólo para leerlo de nuevo sino para memorizarlo. Si Borges pudo, ¿por qué no yo, siendo mexicano? Leído una y otra vez, repasado con obstinación sin sentido, acaso sin técnica, la memoria no prosperó.

Posteriormente lo he leído en variadas ocasiones, así como muchos comentarios en torno al poema y su autor, pero sólo recién -a raíz de que este 2021 ha llamado la atención tanto oficial como general el centenario del fallecimiento de López Velarde-, he vuelto a leerlo y de pronto los versos comenzaron a salir espontáneos de la memoria a la voz mientras caminaba en la ejercitación cotidiana. Y descubrí una clave: más que no haber entendido o comprendido “La suave patria” en el pasado, no la había sentido, no había vibrado en la sensibilidad como algo íntimo. La intimidad de la “épica sordina” con la que el poeta había recreado para sí la patria poco antes de fallecer en 1921.

Más que leerse y repetirse para memorizar, el poema tenía que sentirse. Y ahí un problema para un chico del trópico mexicano que los únicos versos que le sonaban cercanos eran: ““Suave patria: permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero”; “Patria: tu superficie es el maíz”; “y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros”; “…los veneros de petróleo el diablo”.

Exceptuando, una vez más, la sensualidad manifiesta del autor, por ejemplo, “entre risas y gritos de muchachas”; “con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito”; “la trigarante faja en tus pechugas al vapor”, o la sobrecogedora losa de la tragedia inconmensurable: “Cuauhtémoc, joven abuelo; escúchame loarte, único héroe a la altura del arte”, el resto de la creación resultaba un tanto extraña, lejana, como de película rural del cine mexicano en blanco y negro.

Y es que la suave intimidad del poema se refiere sí, a la provincia de México, “el escenario y el alma” de sus poemas, señala Torres Bodet, pero desde la perspectiva de un jerezano avecindado en la Ciudad de México, se inspira en Zacatecas y el bajío mexicano que expresan una “íntima tristeza reaccionaria”. El hombre del trópico necesita estudiar a detalle las frases, las referencias tanto históricas y circunstanciales como del habla y las costumbres; y aprehender el humor y la sensualidad del poeta.

Afortunadamente, “La suave patria” y el resto de la breve obra del poeta ha sido analizada y comentada prolíficamente y con fecundidad. Torres Bodet puede hablarnos de su técnica y la imaginación de sus adjetivos; David Huerta disertar sobre el sentido de Triunfo de “la carreta alegórica de paja” que ha derivado en “una de las erratas verdaderamente épicas de la literatura mexicana” al trocar la carreta en carretera (“Un triunfo de López Velarde”; Revista de la Universidad, septiembre de 2016); podemos especular con Juan José Arreola sobre el humor o la solemnidad del verso “la trigarante faja en tus pechugas al vapor”; conocer sobre Leopoldo Lugones como vínculo artístico entre Borges y López Velarde; contextualizar con José Emilio Pacheco, “Con López Velarde termina admirablemente el Modernismo en su capítulo mexicano. Nace en el 1888 de Azul y muere en vísperas de 1922, el año central de la vanguardia” (“Sobre López Velarde”; Revista de la Universidad. Agosto de 1988). Y en fin, sumar a otros críticos y comentaristas desde José Luis Martínez a Juan Villoro pasando por Octavio Paz y Eduardo Lizalde.

Con toda esta ayuda crítica logramos comprender la intimidad del poema, la suavidad, la doliente heroicidad artística de Cuauhtémoc, a la provincia de López Velarde y la estatura del arte del poeta. Y podemos hacerlo nuestro; es decir, mexicano.

Del poema existen dos versiones grabadas en voz que son bastante conocidas, la del actor Enrique Lizalde y la del declamador Manuel Bernal. Ambas son extremas una de otra. La primera es monótona, como si hubiera sido pensada sólo en el plano de “la gutural modulación del bajo” de principio a fin; la segunda es folklórica y estridente, justo lo contrario a la intimidad con que fue concebido el poema. Y adolecen de otro defecto, las grabaciones van acompañadas por una indeseable música de fondo o de animación opacando así la música propia del poema.

En septiembre de 1919, el célebre tenor napolitano, Enrico Caruso, cantó en la Ciudad de México. Probablemente López Velarde asistió a alguna de sus presentaciones. Y es curioso que Caruso interpretó alguna vez en vivo por emergencia el aria “Vecchia zimarra”, del personaje Colline de la ópera La boheme, de Giacomo Puccini, que es encarnado por un bajo. La anécdota es célebre, pero Caruso fue más allá y grabó esa aria para la posteridad, es decir, la cantó casi casi como López Velarde concibió su poema en 1921, “a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo”; también probablemente el poeta conocía la grabación del tenor (y quizá el poeta poseía una voz tenoril también; algo se puede colegir por el perfil fotográfico). Ambos morirían en 1921, el 19 de junio el primero, el 2 de agosto el segundo.

Siendo tenor como Enrico Caruso, acaso sea tiempo ya de intentar una versión propia de “La suave patria” para, junto con Ramón López Velarde, “cortar a la epopeya un gajo”.