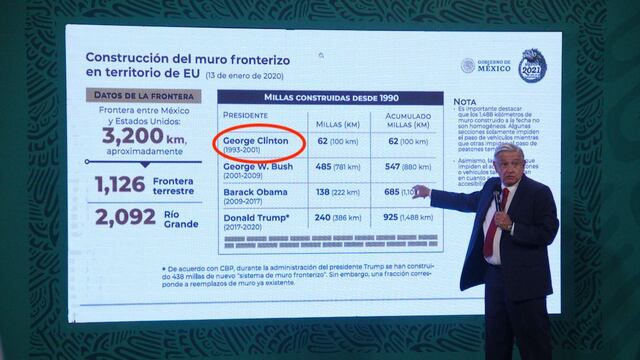

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre los presidentes que han construido un tramo de muro fronterizo, mostró una gráfica donde, en vez del nombre del ex presidente norteamericano William Clinton, apareció el nombre de George Clinton, graneando críticas y cuchufletas del respetable público.

Equivocarse de nombre no me parece un error tan grave (quizás lo diga porque yo, con mucha frecuencia, cometo esa pendejada. En un texto mío que hace relativamente poco publiqué sobre la película de Tarantino “Érase una vez en Hollywood”, varias veces escribí Sharon Stone en vez de Sharon Tate).

Probablemente, entre el equipo del presidente, haya una persona que le guste el funk, tanto como a mí, y por ello, en lugar de William, puso George Clinton, una de las grandes figuras de la música negra norteamericana, aún activa.

Si usted quiere leer cosas aburridas de política, le recomiendo que en este preciso instante aparte sus ojos de este texto y lea a un editorialista serio. Si quiere disfrutar de una maravillosa crónica de un concierto de funk de los 90, lo invito a que tome conmigo un avión al pasado y aterricemos juntos en el aeropuerto John F. Kennedy, de la ciudad de Nueva York, 1992.

El funk es música afroamericana surgida en los años 60, basada en un ritmo machacante y sincopado, de un solo acorde, que evolucionó hasta la música disco, dance y hip hop. Así como Dámaso Pérez Prado definió el mambo que se conoce mundialmente, James Brown creó el funk que todo mundo identifica (a James Brown lo vi cuatro veces en vivo, y si no hubiera muerto, lo volvería a ver).

Las agrupaciones de las Hijas del Dr. Funkenstein y Funkadelic, se unieron en los 70 para crear Parliament Funkadelic, uno de los mejores grupos de funk, con notables músicos como Bill Laswell, Bernie Worrell, George Clinton y Bootsy Collins (quien tocara el bajo con James Brown, e inventara el bootsytronic, su propio y potente bajo).

En 1992 viajé a Nueva York con mis ex compañeros del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM: María Luisa Montes de Oca, Alberto Nulman y Juan Santiago Huerta, hospedándonos en casa de Manuel López Monroy (quien actualmente es director de la escuela, que ahora se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas).

En ese viaje acudí a dos importantes conciertos de mi vida: Vi tocar el clarinete a Woody Allen en el Michael’s Pub (chistecito que me costó la mitad de mi dinero para el viaje), y vi a George Clinton, con P-Funk All Stars, en el teatro Ritz, calle 54, al oeste de Broadway, 20 dólares, el 19 de septiembre de 1992, acompañado de mi amigo Juan Santiago Huerta Navarro (con el que también he filmado algunos cortos).

Las puertas se abrieron a las 9 de la noche, pero había cola para entrar. El 90 por ciento era gente de color, y uno que otro blanco (yo soy indefinido, pues hay gente que me ha tomado por asiático).

En la cola vi algo curioso: un indigente pedía limosna para juntar dinero para su entrada, y no sé en qué momento terminó de rodillas ante un par de negras, que morían de la risa, haciéndoles reverencias: todo porque ellas le mostraron un disco inconseguible, que llevaban para que George Clinton se los firmara.

El teatro era antiguo, tipo art decó. Antes del concierto, amenizaba el DJ Jazzy Nice; la gente pedía tragos, comía snacks y bailaba en los pasillos.

En todos lados había pantallas gigantes donde se pasaban diapositivas y fotos de artistas negros. En todo disco de rap que se respete, siempre se le brinda homenaje a los músicos que han dejado un legado a su cultura, todos ellos aparecían en esas pantallas: Stevie Wonder, Ray Charles, Arteha Franklin, The Commodores, The Temptations, Isaac Hayes, Diana Ross, Sam & Dave, etc., quienes por momentos arrancaban aplausos.

No recuerdo el nombre del grupo que abrió, pero jamás olvidaré lo que pasó: En su última rola, el guitarrista fingió sufrir un ataque cardiaco y cayó al suelo. Bajaron las pesadas cortinas rojas. Quienes estábamos hasta adelante, corrimos y nos asomamos por debajo del telón. Dos negras, vestidas de gansters, se sentaron sobre el guitarrista y comenzaron a frotar su cuerpo con su sexo.

El guitarrista comenzó a recobrar la vida, y, recostado sobre el piso, comenzó a tocar; el público aulló; poco a poco se fue incorporando, tocando un requinto que duró como quince minutos, al que se fueron agregando los demás instrumentos. El numerito duró casi una hora. Lo interesante es que todo sucedió con el telón abajo: solo quienes nos asomamos vimos ocurrido.

El concertó comenzó alrededor de las doce de la noche. George Clinton salió con su túnica africana de colores y sus trencitas rastas, portando una máscara japonesa de teatro kabuki. Todos enloquecimos. Por momentos se acercaba al público, moviendo sus dedos como si escribiera sobre un teclado imaginario, y bajaba sus manos para tocar al público.

Unos chavos ítalo-norteamericanos fumaban “mota”. Les hice la seña de “móchense” y, no sé si esa seña es internacional, pero me entendieron y me rolaron el carrujo.

Como si no hubiera consciencia del tiempo, George Clinton salía del escenario y regresaba cuando se le daba la gana, portando su máscara japonesa, haciendo mímica improvisada.

Bootsy Collins salió con su sombrero de copa y una especie de traje de Drácula, cubierta por una telaraña luminosa de colores.

Juan Santiago y su servidor salimos de ahí con la luz del día, como a las siete de la mañana, agarrándonos de las paredes, cansados de bailar toda la madrugada. Antes de abordar el metro, nos detuvimos en un delicatesen y compramos bagels de queso crema y café. Así fue como concluimos esa noche de bacanal musical.