En las universidades medievales se estudiaba el trivium y el quadrivium. El conjunto de las siete artes liberales que cultivaban las disciplinas del conocimiento. El primero agrupaba a la gramática, la dialéctica y la retórica; el segundo, los caminos matemáticos: aritmética, geometría, astronomía y música. Con el auge del Humanismo después del siglo XIII, los studia humanitatis se reconocieron imprescindibles en Occidente, pues demostraban que la complejidad más grande yacía en la condición humana. La división artificial de las ciencias es más bien reciente. Se popularizó en el siglo XIX no sin constantes cuestionamientos. La idea de que hay “ciencias puras” y “humanidades” responde a la lógica de mercado: lo que produce un bien material (ciencia pura y dura) consumible se valora por sobre aquello cuya producción resulta intangible (ciencias sociales y humanidades).

Durante todo el siglo XX, esa propensión a la “ciencia pura” se puso en duda, sobre todo desde la Hermenéutica, que, en palabras de Hans-Georg Gadamer, cuestionó “la verdad” y “el método”. Los científicos entonces integraron a las humanidades dentro de su trabajo: lejos del pragmatismo, la ciencia no ha dejado de echar mano de la problematización de lo social y de la condición humana. El discurso histórico es mucho más que un móvil de identidad y poder. Por mucho tiempo, se dijo que “los vencedores” escribían la Historia. Este argumento se empleó como medio de legitimación. No obstante, las teorías sobre la descolonización han puesto en entredicho la apropiación del otro y, desde ese ángulo, los movimientos sociales en favor de la igualdad, los feminismos y la reivindicación de las identidades han permitido generar una sensibilidad sustantiva con respecto a los hechos históricos que nos construyen tanto en lo social como en lo individual. Los problemas de una sociedad no se resuelven si no se atienden las causas profundas de su surgimiento, inscritas en la cultura y fortalecidas en diversas temporalidades.

Todo esto ha sido rescatado no sólo por la comunidad científica, sino por la sociedad entera. Un lema ganó las elecciones de 2018: “Juntos haremos historia”, diseñado por un equipo que concedió importancia primordial a las causas históricas de la desigualdad, de la corrupción, de la violencia. Los votantes respaldaron esa recuperación histórica, que conlleva además una recuperación de lo inevitablemente humano: negarse a la cosificación a la que fuimos sometidos en el pasado. Lamentablemente, el proyecto de recuperación de las humanidades no es aplaudido por todos. No extraña: los beneficios (en su mayoría económicos, por supuesto) obtenidos por pensar la ciencia en función del libre mercado se debilitan frente al rescate de las humanidades, que, en contraste, priorizan políticas públicas para atender problemas sociales.

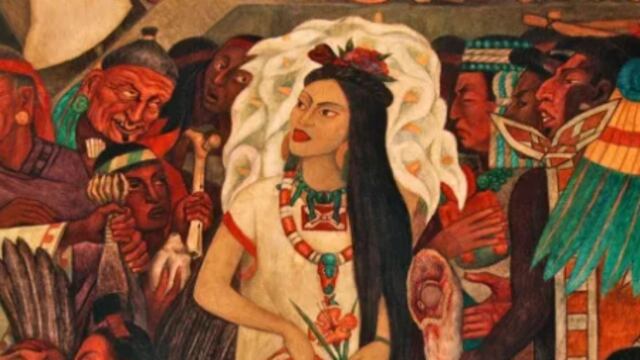

Deshonroso ejemplo de la carencia de la sensibilidad humanística es el de la Dra. Julieta Fierro Gossman, importante divulgadora de la ciencia con un currículum muy sólido que la ha convertido en un modelo de comunicación en México. El 19 de marzo, la doctora tuiteó: “Desde el punto de vista estrictamente biológico, la Malinche hizo lo correcto. Eligió al macho alfa, para procrear una prole inteligente y fuerte, con medios para sobrevivir. Eligió al genéticamente más distinto, lo que garantiza diversidad; base del éxito de la evolución. (D.R.)”. Este comentario causó una severa polémica que la académica no fue capaz de comprender, justamente por la falta de sensibilidad que caracteriza su discurso. Tan es así que, en vez de disculparse, le respondió a una usuaria indignada: “Perdón si no se entendió”.

La “aportación” de la doctora Julieta Fierro insultó en primera instancia a los indígenas, pues deja en entendido que la colonización generaría la prole “inteligente y fuerte” que ellos mismos son incapaces de producir, porque, como es evidente, desconoce los estudios sobre la descolonización y se vale de un determinismo biológico que en otros tiempos ha justificado las teorías de la superioridad racial y (demás está decirlo) una serie crímenes de lesa humanidad. Como en su momento lo mencionó Stephen Jay Gould, desde la publicación de El origen de las especies en 1859, la tergiversación de los argumentos de Darwin produjo que la justificación de atrocidades como la esclavitud, el colonialismo, el racismo, las estructuras clasistas y la discriminación sexual se apoye irresponsablemente en los argumentos de la ciencia.

Pero no sólo eso: nuestra queridísima amante de los astros y defensora constante del aborto, anotó un autogol a su supuesto feminismo asegurando que el mejor papel de la Malinche fue “elegir” al “macho alfa”. En una sociedad patriarcal en la que abusos de todo tipo (no sólo sexuales) fueron perpetrados a las mujeres indígenas, la doctora Fierro decidió recuperar la famosa misiva decimonónica de “mejorar la especie”, asegurando que la Malinche “eligió” procrear con el mejor espécimen. Por si esto fuera poco, la académica lanzó un juicio de valor dentro de un punto de vista “estrictamente biológico”, y concluyó que la Malinche “hizo lo correcto”. Habría sido incorrecto entonces que la pobre mujer no fuera entregada como mercancía y tuviera una prole indígena.

Esta serie de consideraciones no sólo es indignante, sino que demuestra la carencia profunda de sensibilidad humanística en cierto grupo de científicos. La cosificación de lo humano en función de la producción ha conducido a la prevalencia de una insensibilidad sobre los derechos de las personas, sobre la dignidad humana y obstaculiza la solución de los problemas sociales más apremiantes: la desigualdad, la violencia, la pobreza, la impunidad, la corrupción, la falta de oportunidades. Es responsabilidad de todos participar para que la ciencia y las humanidades converjan, evitando divisiones artificiales que sólo producen visiones erróneas del mundo. Hoy más que nunca, México debe volver la mirada sobre su gente y dejar de lado el pragmatismo que tanto daño le ha hecho a la sociedad.