La situación actual económica actual es preocupante, no solo por los indicadores negativos de crecimiento y sus perspectivas, sino por el aterrador sentimiento de dejà vu que inspira.<br>El sentimiento se vuelve evidente si retomamos este magnífico análisis de la situación de la economía nacional que en 2013 publicó en la revista Nexos el Dr. Gerardo Esquivel, hoy subgobernador del Banco de México.<br>Para aclarar aún más este punto, reproduzco a continuación el análisis del Dr. Esquivel, junto con los datos del arranque de esta administración:<br>

Una recesión "hecha en México"

La desaceleración económica en México es evidente. A la fecha llevamos poco más de un año con una tendencia decreciente en la actividad económica, el PIB en su serie desestacionalizada hiló cuatro trimestres consecutivos decreciendo con respecto al trimestre anterior. Esta tendencia ha llevado a ajustar a la baja las estimaciones de crecimiento del PIB para 2020, las cuales han disminuido de 1.3% a 1.0% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta clave, sin embargo, ya no es si estamos o no en recesión y ni siquiera cuándo habría empezado ésta, ahora lo importante es responder otras preguntas: ¿Qué fue lo que causó la recesión? ¿Fueron factores externos o internos? Responder a estas preguntas es útil para saber cómo y cuán rápido podremos salir de esta situación.

¿Qué explica la recesión?

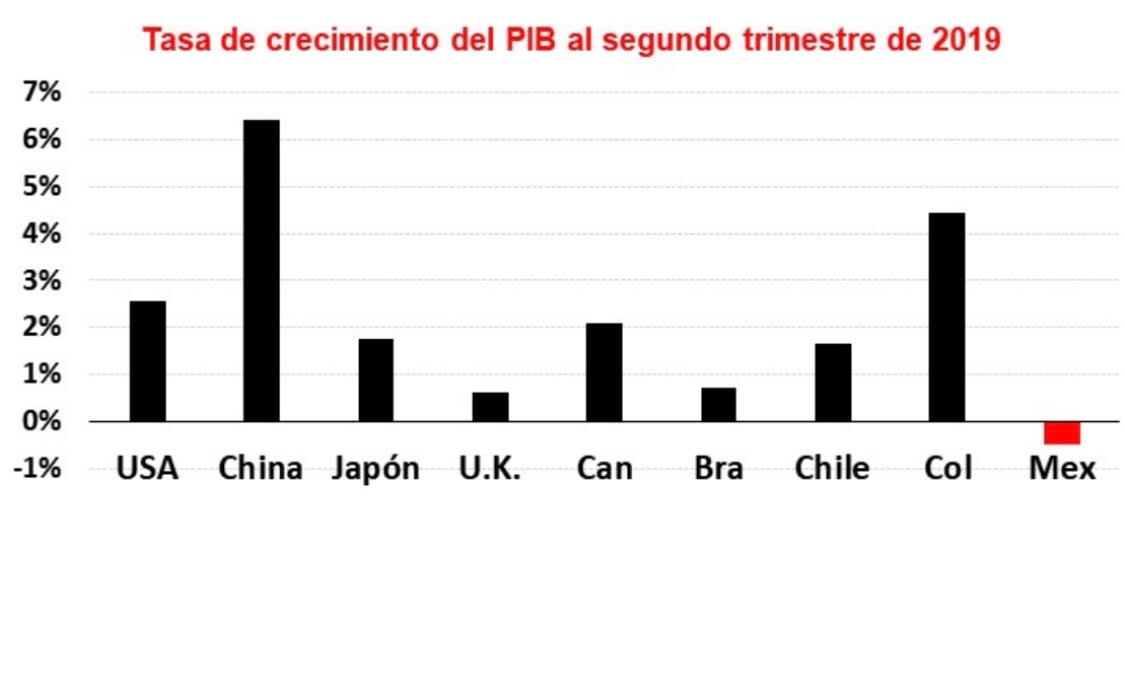

El gobierno suele afirmar que los factores de la desaceleración económica son externos. Eso es parcialmente cierto, pero es fundamentalmente incorrecto. Si así fuera, la recesión sería generalizada, es decir, habría otros países contrayéndose. La gráfica muestra la tasa de crecimiento anualizada del PIB en el segundo trimestre de 2019 para diversos países del mundo. Como es evidente, el caso de México no sólo es distinto al del resto de los países, sino que es particularmente atípico si se compara con otros países latinoamericanos que no atraviesan profundas crisis de origen interno. Si bien el crecimiento realizado durante 2019 fue menor en estos países no fue menor a cero, como en el caso de México. Por lo tanto, si bien es cierto que hay una desaceleración económica generalizada, eso no sería suficiente para explicar por qué un país como México estaría decreciendo y/o en recesión. Por ello, los factores explicativos deben buscarse en otro lado.

Hay, básicamente, tres factores que explican la situación económica actual de México: 1) una fuerte apreciación del tipo de cambio real; 2) el ajuste y ritmo de ejecución del gasto público y 3) la caída en el sector de la construcción. Veamos brevemente cada uno de estos casos.

La apreciación del tipo de cambio ha venido ocurriendo, fundamentalmente, desde junio de 2018 a la fecha. En ese lapso el tipo de cambio real disminuyó en casi 12%, lo que encareció los productos mexicanos en el exterior. En un contexto de desaceleración económica mundial, la apreciación cambiaria afectó aún más las exportaciones mexicanas, las cuales crecieron en 2019 menos de la mitad de lo que crecieron en 2018. La apreciación cambiaria ocurrió como resultado de la excesiva liquidez mundial que permitió la llegada de numerosos capitales del exterior, pero también fue alentada por las relativamente altas tasas de interés locales. Cabe recordar que la tasa de interés objetivo del Banco de México había venido incrementándose constantemente de 3% en 2014 hasta alcanzar 8.25% en julio de 2019, lo cual ayudó a mantener un tipo de cambio real apreciado. En agosto de 2019 año el Banco de México comenzó a ajustar a la baja la tasa de interés que hoy se encuentra en 7%. No, sorprendentemente, estos ajustes han revertido parcialmente los incentivos y el tipo de cambio real se ha depreciado de manera ligera en los meses recientes. Esto implica que, en algún sentido, la política monetaria contribuyó de forma significativa a la apreciación del tipo de cambio y, por tanto, al eventual estancamiento de las exportaciones mexicanas.

Un segundo elemento que ha contribuido a la situación económica actual es el ajuste y ritmo de ejecución del gasto público en México. Estas dos cosas, aunque relacionadas, son diferentes. El primero es la reducción relativa en el gasto público que estaba implícita en el presupuesto aprobado para 2019. La insistencia del presidente y sus secretarios de Hacienda de garantizar un déficit cero en las finanzas públicas implicaba lograr una reducción en el gasto público de 23.8% del PIB en 2018 a 21.8% en 2019. Este ajuste, nada trivial, implicaba en sí mismo una contracción del gasto público de dos puntos porcentuales del PIB. Esto, por supuesto, tendría un impacto negativo en la demanda agregada y, por tanto, en la actividad económica. A lo anterior hay que agregar un ejercicio del gasto público muy irregular y que afectó, en particular, a ciertas secretarías.

Para ver la magnitud e importancia de estos ajustes baste comparar el monto del gasto total del sector público en los primeros tres trimestres de 2019 comparado con el gasto del mismo periodo en el año anterior previo. Al hacer esta comparación se observa que el gasto de todo el sector público se contrajo efectivamente en 2% en términos reales. El ajuste y el ritmo de ejecución del gasto público explican un choque negativo en la demanda agregada. Si a eso le sumamos los posibles efectos multiplicadores de ese gasto, no es entonces ninguna sorpresa que el crecimiento de la economía se haya caído tanto en 2019.

El tercer elemento interno que ha contribuido a la desaceleración económica es el relativo a la industria de la construcción, que es el sector que más cayó en 2019 (cerca de 5% con respecto a 2018). A esto han contribuido dos elementos: el freno total en proyectos de inversión pública (como la cancelación del NAICM) y el efecto que estas cancelaciones han tenido en las expectativas del sector privado. El primer elemento es evidente a partir de las cifras del INEGI en septiembre sobre los componentes de oferta y demanda agregada. Ahí se supo que la formación bruta de capital fija total cayó en 4.8% en los primeros tres trimestres de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída es el resultado de una caída en la inversión privada de 4% y de una contracción de 10.7% en la formación bruta de capital fijo proveniente del sector público. Esta última se debió principalmente a una caída de 11.2% en el sector de la construcción. En contraste, la caída de la inversión privada en este ramo específico fue de sólo 1.0%, por lo que es posible concluir que el principal determinante de la evolución del ramo de la construcción fue la inversión pública.

Perspectivas

El hecho de que la recesión económica sea el resultado de factores internos tiene varias implicaciones. Esto implica, por ejemplo, que la recesión podría ser de corta duración y que podría revertirse si se revirtieran los factores que la causaron. Algunos de estos elementos son evidentemente transitorios, como es el caso de la ejecución del gasto. Otros, sin embargo, no lo son y requieren tanto de una buena respuesta de política como del uso coordinado de los diversos instrumentos con los que cuentan las autoridades económicas. En ese sentido, el aumento solicitado del gasto público para 2020 podría ser, en principio, una forma apropiada (aunque aparentemente excesiva) para responder a esta situación. El problema, sin embargo, es que para que ello sea exitoso se requerirían que se cumplieran con diversas condiciones: el aumento en el gasto tendría que dirigirse hacia un mayor gasto de inversión, fundamentalmente en infraestructura, para que tenga un efecto no sólo del lado de la demanda sino también de la oferta y que no genere presiones inflacionarias. Estas consideraciones implican que la conducción errática de la política económica en 2019 puede complicar también la conducción de la política económica de este año y que esta recesión hecha en México podría seguir afectando las perspectivas de recuperación y crecimiento económico al menos durante la primera mitad de esta administración. Como diría el clásico: ¡Pero qué necesidad!